11月24日,青岛科技大学化学与分子工程学院、高性能有机光学聚合物与先进制造全国重点实验室周忠敏教授团队在Nature Photonics期刊发表题为“In situ dynamic regulation of strain at the buried interface of stable perovskite solar cells(稳定钙钛矿太阳能电池埋底界面应变的原位动态调控)”的研究论文。

论文截图

青岛科技大学为论文第一单位,青岛科技大学化学与分子工程学院2024级博士研究生张家康为论文第一作者,周忠敏、中国科学院青岛生物能源与过程研究所逄淑平、东南大学李崇文、上海交通大学王言博为论文共同通讯作者。

周忠敏教授在实验室指导研究生(右二为周忠敏)

近年来,钙钛矿太阳能电池因其优异的光电性能、溶液可加工性和低制造成本而受到广泛关注,其效率已超过27%,媲美成熟的硅基光伏技术。然而,在实际运行环境中,钙钛矿器件持续面临多种环境应力因素的共同作用,这些因素协同导致缺陷积累并加速器件性能衰减,成为限制其商业化应用的核心瓶颈。

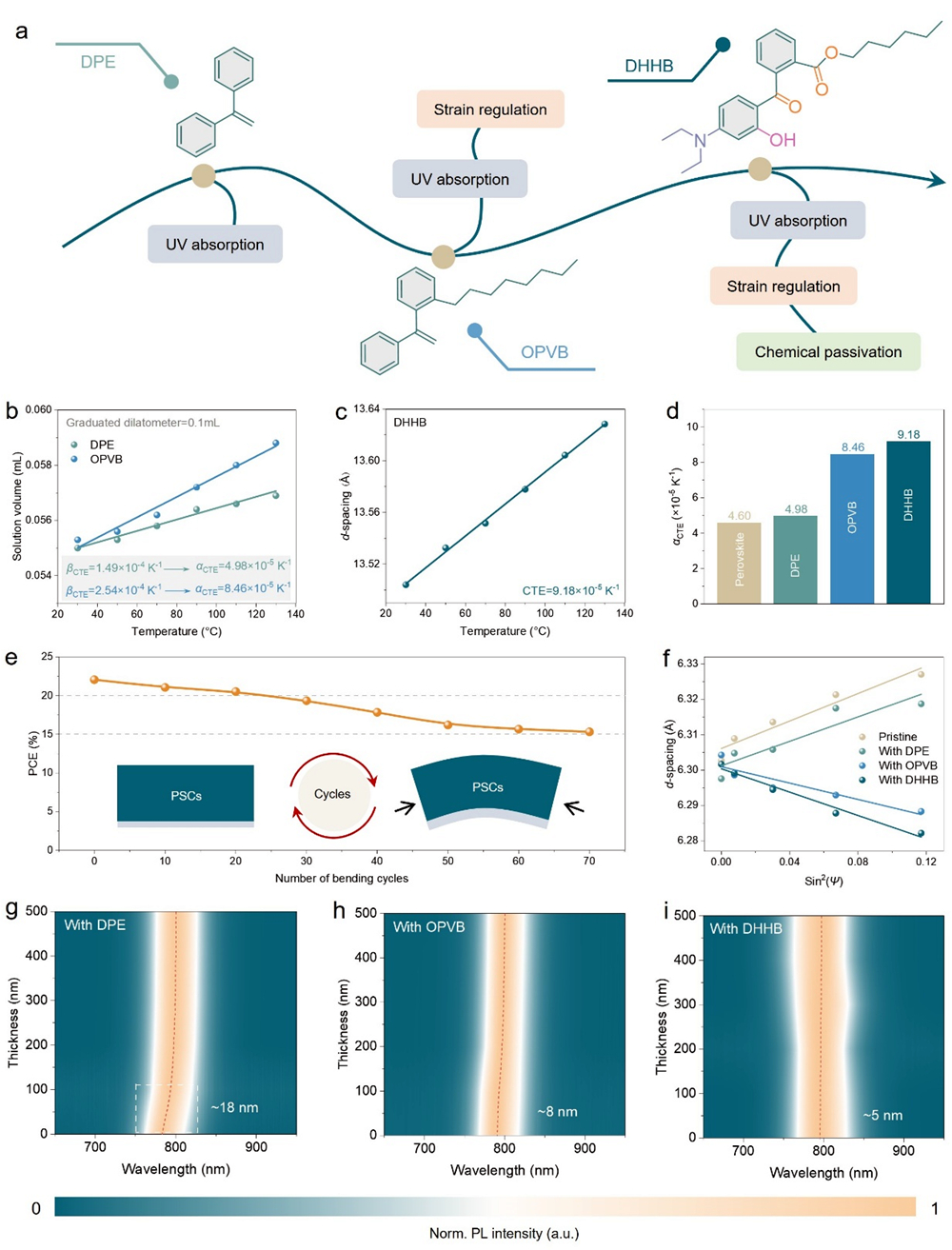

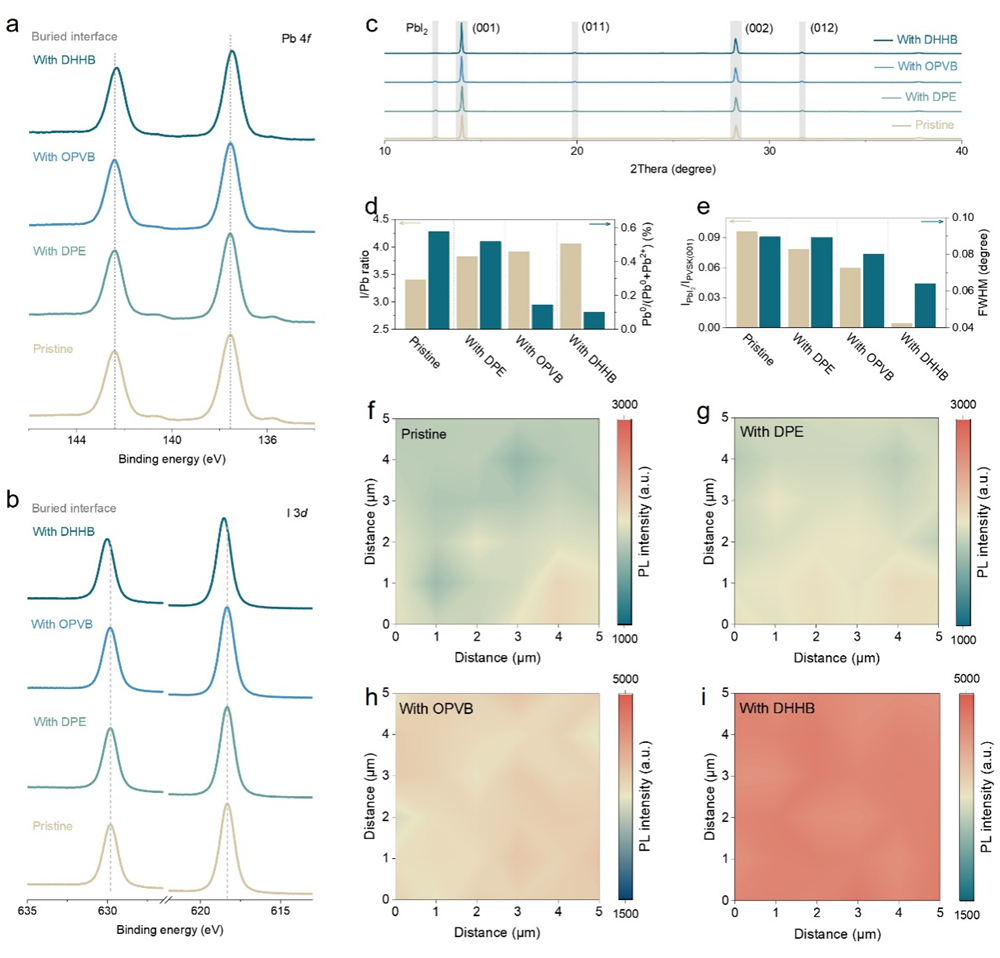

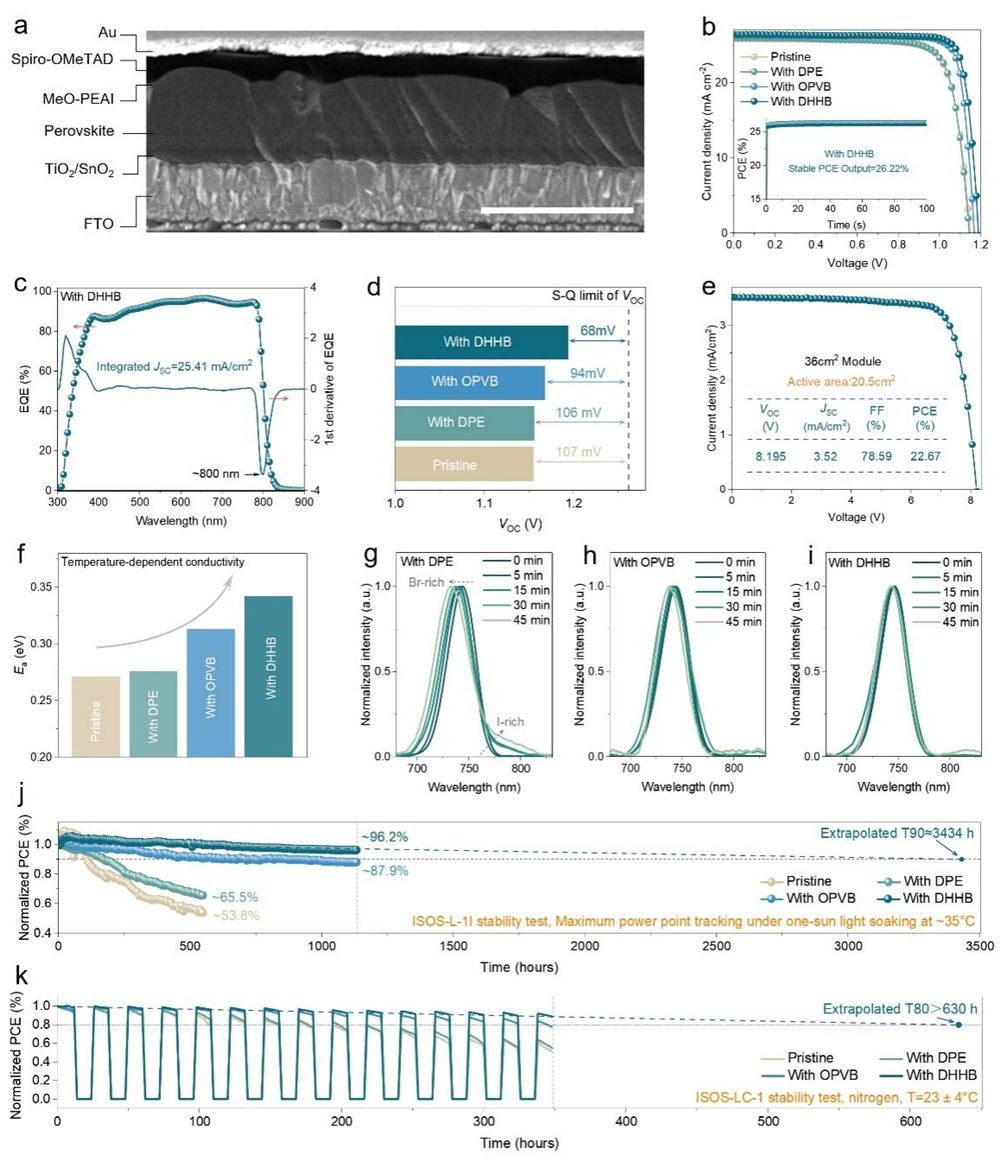

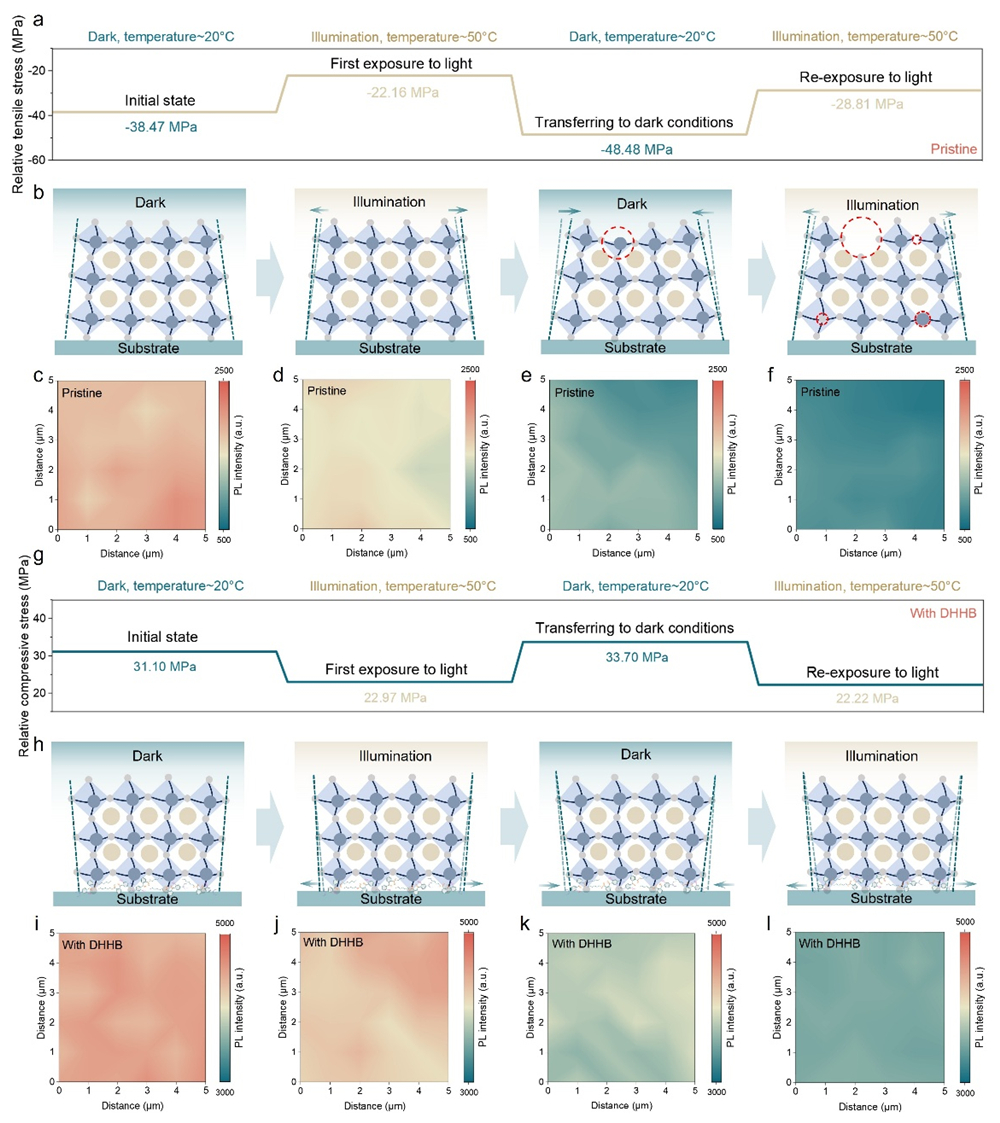

为此,周忠敏教授团队联合中科院青岛能源所逄淑平研究员、东南大学李崇文教授、上海交通大学王言博教授提出了一种针对钙钛矿太阳能电池埋底界面的构象工程策略,通过从1,1-二苯乙烯逐步演化为1-辛基-2-(1-苯基乙烯基)苯和二乙氨基羟基苯甲酰己基苯甲酸酯,构建了一个多功能分子系统。该研究系统解耦了这些添加剂在紫外屏蔽、应变调控和化学钝化方面的独立贡献,并结合原位表征技术揭示了光暗循环过程中动态界面应变调控对提升器件稳定性的关键作用。所制备的器件在0.09平方厘米和20.5平方厘米有效面积下分别实现26.47%和22.67%的光电转换效率,并在ISOS-L-II连续光照测试1132小时后保持96.2%的初始效率,在ISOS-LC-1昼夜循环测试348小时后保持88.8%的效率。该研究为通过构象工程驱动的多功能策略设计高稳定性钙钛矿太阳能电池提供了创新范式。

工程化分子的结构与功能表征

钙钛矿埋底界面的改善

钙钛矿器件的光伏性能与稳定性

光暗循环过程中的应力与缺陷演化

据悉,该课题得到国家自然科学基金、山东省重点研发计划、青岛市自然科学基金等项目资助。

周忠敏教授

人物简介:周忠敏,青岛科技大学化学院教授,博士生导师,山东省泰山学者青年专家。研究方向为高效稳定钙钛矿太阳能电池的开发,目前以通讯作者在Nat. Photon., Nat. Commun., Matter, Angew. Chem. Ed. Int. (10篇), Adv. Mater. (2篇), Adv. Energy Mater. (2篇), Adv. Funct. Mater. (2篇), ACS Energy Lett.(2篇), CCSChem. 等期刊上发表SCI论文60余篇,引用大于5000次;主持(包括结题)中国博士后基金、国家自然科学青年基金和面上基金、山东省泰山学者工程项目、山东省重点研发计划子课题和青岛市自然科学基金等。

论文链接https://www.nature.com/articles/s41566-025-01808-9